蜀道難(촉도난)

人道(인도)

당대 이백 두보 장문종의 시, 송대 신기질 두안세,원대의 요추는 촉도를 지나며 인구에 회자하는 시를 남겼다.

진말한초의 군사가 장량은 류방의 가장 중요한 모사로 장안에서 파촉으로 가는 길은 고산이 사람을 막고 인적은 한적하다고 하였다.

진조이전의 관중통치자들은 광모한 파촉대지를 제대로 이해하지 못하고 250키로에 달하는 천산고도로 장안과 한중간의 어렵게 건립한 길로 혈맥같은 중요한 기능을 하던 길이다.

이곳이 포사도로 사기에는 BC206년 막 한중에 입성한 류방은 장량의 건의로 항우를 迷惑(미혹)하려고 포사도의 棧道(잔도)를 불사른다.

곧 대장기를 걸어 대외에 포사도를 중수하는 선포를 하나 항우는 류방을 嘲笑(조소)한다.

한 장군 한신은 이미 대군을 고도에 숨기고 진령을 넘어 진창을 공파한다.

관중평원의 문호를 크게 열고 잔도를 고친후 암도를 거쳐 진창을 성공적으로 점령한다.

군사상 피실취허 성동격서의 경우로 촉도는 고대의 관중평원과 사천분지사이의 도로를 말한다.

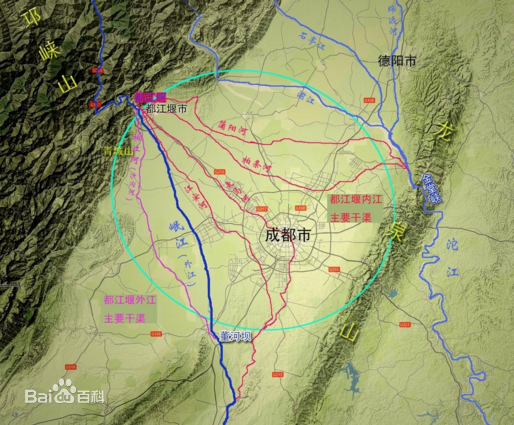

두지역사이는 진령과 대파산이 막혀 촉도가 두지역을 나누고 관중에서 진령을 통해 섬서성 한중으로 드는 길이다.

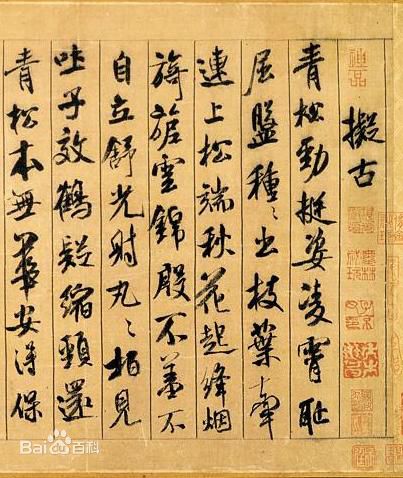

蜀道难1

《蜀道难》诗意画

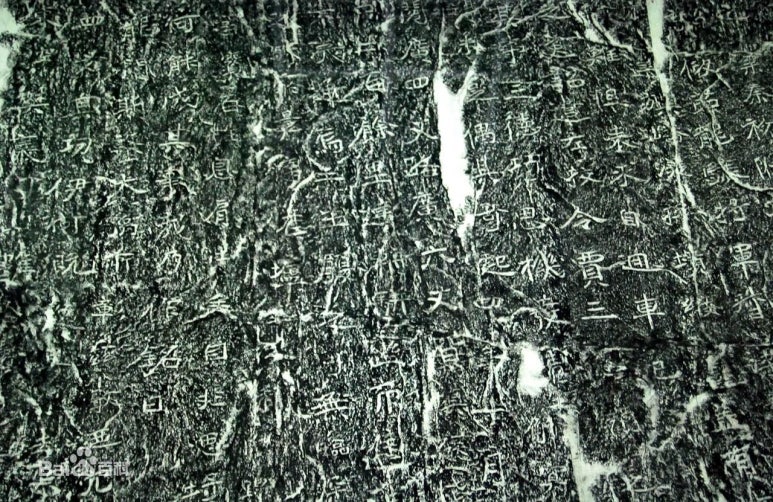

噫吁嚱2,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!

蚕丛及鱼凫3,开国何茫然4!尔来四万八千岁5,不与秦塞通人烟6。西当太白有鸟道7,可以横绝峨眉巅8。地崩山摧壮士死9,然后天梯石栈相钩连10。

上有六龙回日之高标11,下有冲波逆折之回川12。黄鹤之飞尚不得过13,猿猱欲度愁攀援14。青泥何盘盘15,百步九折萦岩峦16。扪参历井仰胁息17,以手抚膺坐长叹18。

问君西游何时还19?畏途巉岩不可攀20。但见悲鸟号古木21,雄飞雌从绕林间22。又闻子规啼夜月,愁空山23。蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜24。

连峰去天不盈尺25,枯松倒挂倚绝壁25。飞湍瀑流争喧豗26,砯崖转石万壑雷27。其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉28!

剑阁峥嵘而崔嵬29,一夫当关,万夫莫开30。所守或匪亲31,化为狼与豺。朝避猛虎32,夕避长蛇;磨牙吮血33,杀人如麻。锦城虽云乐34,不如早还家。蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟

주요도로로는 포사도 진창도 당락도 자오도이며 또다른 도로는 한중에서 대파산을 넘어 곧바로 사천으로 연결된다.

주요도로는 금우도 음평도 미창도 여지도인데 류방이 암도로 진창에 진출한 4백년후 한여름에 성도를 탈취하려 조위대군은 금우도상의 검각관앞에 멈춘다.

이해는 263년으로 3배의 강적앞에 촉한 수군인 강유의 인솔로 질서있게 수비하여 조위대군은 검문관앞의 천험에 어디로 가야할지 막연한 모습이다.

정서장군 등애는 검문관을 방기하고 음평고도로 돌아 마천령을 넘는데 거대한 상망후 면죽을 거쳐 성도를 공략한다.

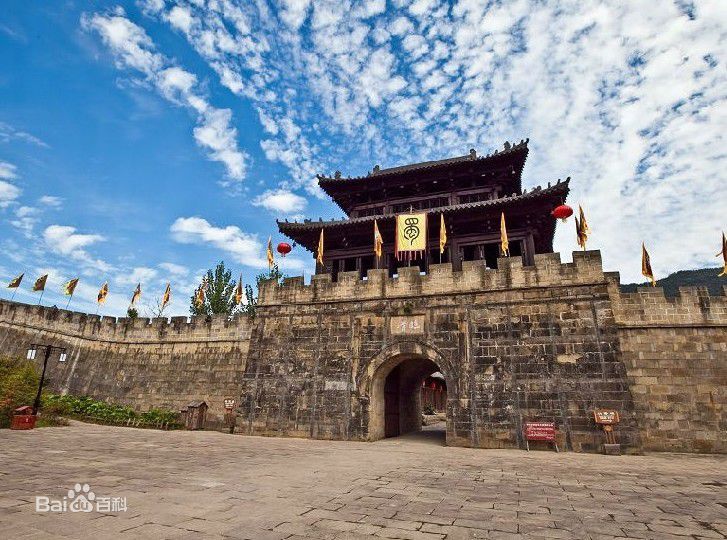

촉을 공파하였으나 검문관은 천하제일웅관의 천고미명을 얻고 여전히 불패의 자태로 교오한 모습으로 여전히 서있다.

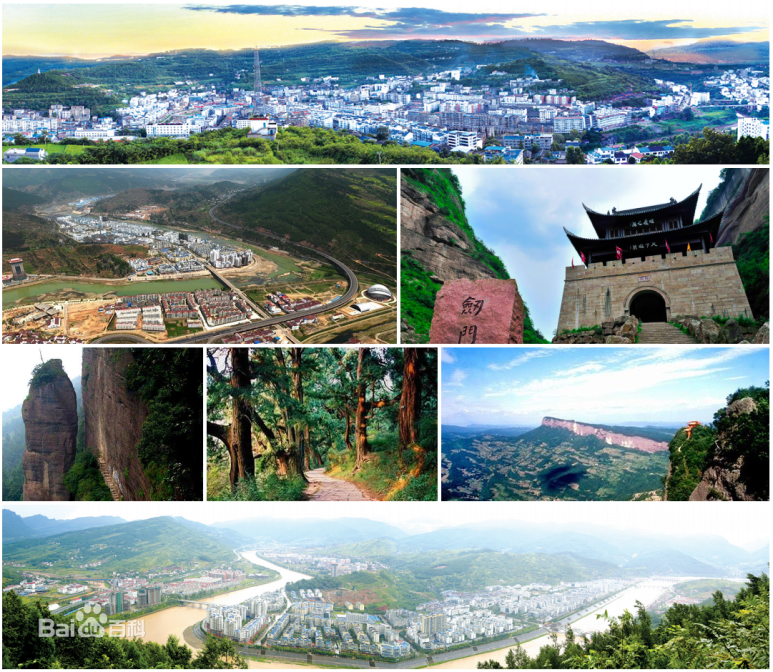

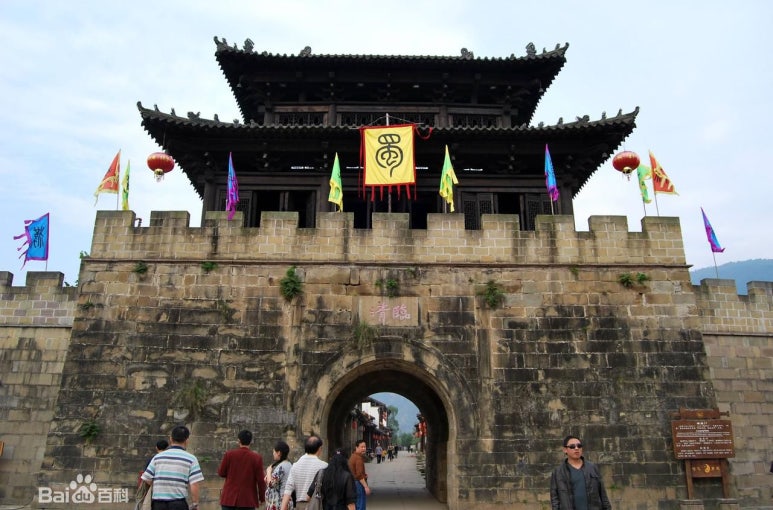

검문관은 사천 광원의 검각현경내로 劍閣(검각)은 峭壁如劍(초벽여검) 檐棧(첨잔)爲閣을 말하는 것으로 검문관 양측의 대소검산은 수백리를 綿延(면연)하여 刀閣斧劈(도각부벽)같은 대석산을 이룬다.

동북에서 서남으로 뻗어 늠연한 병장으로 협착한 열봉간에 검문관이 일선중통의 봉화소연을 거쳐 정면공파가 불가능한 험준한 관문이다.

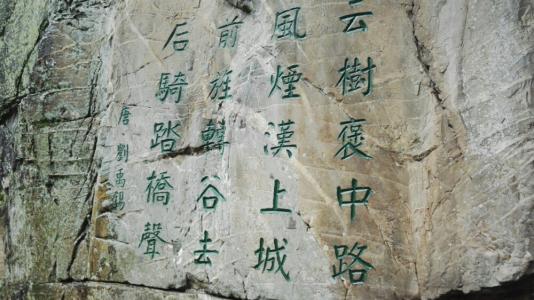

당대의 시인 이백은 감탄하여 일부당관 만부막개라 하여 천하의 성어가 되고 검문관은 섬서 한중에서 입촉의 필경지로 고촉도중 저명한 금우도가 지나는 곳이다.

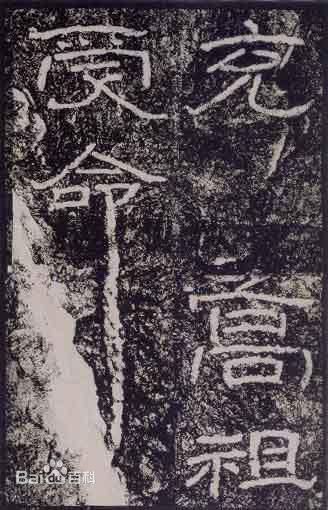

송대지리지인 태평환우기에는 제갈량이 촉한으로 통하도록 암석잔도를 만들어 검문관이라 한다고 기록하였다.

천산만학중에 금우도가 蜿蜒(완연)한 6백리길로 다른 고도와 같이 정치중심이던 장안과 옥야천리인 천부간의 연통을 만든다.

1200년전 안사지란으로 당현종 이융기가 촉으로 피난하던 길로 검문에서 야숙하면서 풍경소리에 슬퍼하는데 양귀비를 생각하던 곳이다.

당대시인 양귀비는 長恨歌(장한가)에서 行宮見月傷心色 夜雨聞鈴腸斷聲이라 하여 양귀비를 회상하여 단장의 슬픔을 느낀곳이다.

백년이 지나 금우도상 만당시인 李商隱(이상은)이 사천에서 나오면서 가을비를 피하여 이곳에 머무는데 타향에서 君聞歸期未有期 巴山夜雨張秋池라 읊었는데 처자에 부친 편지중에 언제 끝날줄 모르는 羈旅之愁를 何當共剪西窓燭 却話巴山夜時라 하여 구름속의 대산중 가을비는 내리고 길은 막혀 언제나 처자와 촛불을 밝히고 야담을 할것인가를 생각한다.

이곳의 추풍야우의 소슬함을 말한 것인데 수서.지리지는 사천분지를 산천이 4중으로 막혀있다하고 봉연첩장의 산맥이 고도처럼 단단히 포위한 형국이며 외계와 隔絶(격절)한다 하였다.

이백은 촉도난에서 총총한 산에 막혀 미망으로 출구가 어디메뇨라 하는데 금우도는 촉잔이라 하며 여러곳의 고촉도중에 최초로 사서에 전하는 도로로 五丁關은 섬서성 寧强현경내로 2300년전 전국시대에 진혜문왕이 촉왕에 황금석우를 보내는데 이를 믿은 촉왕은 석우를 가져오도록 5명의 장사로 하여 개산벽로를 했다한다.

BC316년 진혜문왕은 대군으로 금우도를 통해 남하하여 촉을 멸하는데 사서는 촉도를 뚫어 국가는 망했다고 전한다.

진인들은 10년간 포사도를 수축하고 천리잔도를 완성하여 촉으로 통행로를 만든다.

이로서 천하가 진을 두려워하고 촉도를 통한 이익으로 파촉재부를 가져와 천하통일을 했다고 한다.

학자들은 금우도의 역사가 역사의 기록보다 요원한 먼옛날에 개통된 것으로 보아 삼성토에서 출토된 청동기가 진보다 천년 앞선 상대에 만들어진 것으로 본다.

이러한 증거는 고촉국과 상조의 교류를 암시하고 금우도라는 칭호는 나중에 붙여진 이름으로 본다.

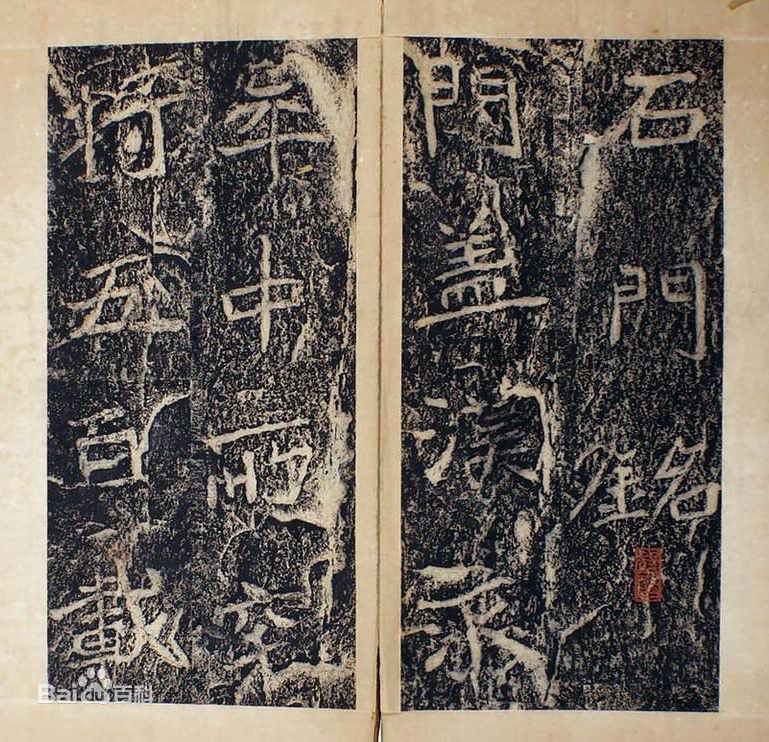

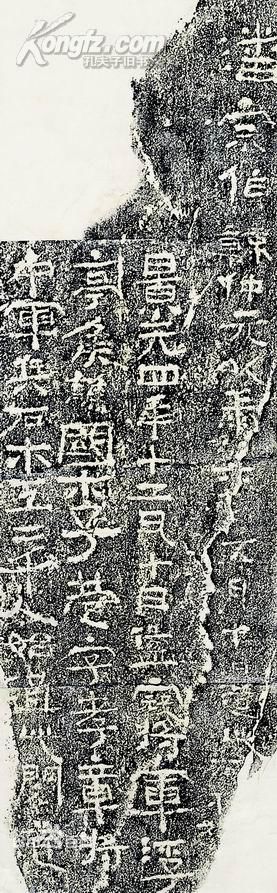

1300년전 당조시인 심전기는 야숙칠반령이란 시를 남겼는데 칠반령아래 포사도상의 石門隧道(수도)는 세계최초의 인공터널이라 한다.

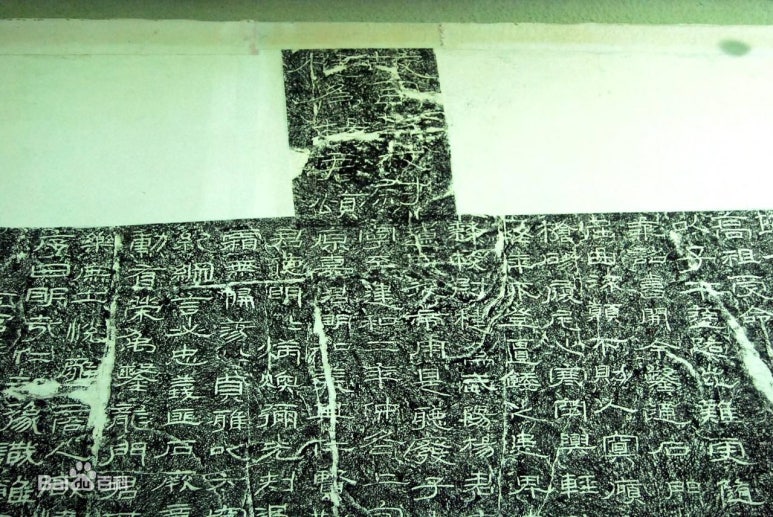

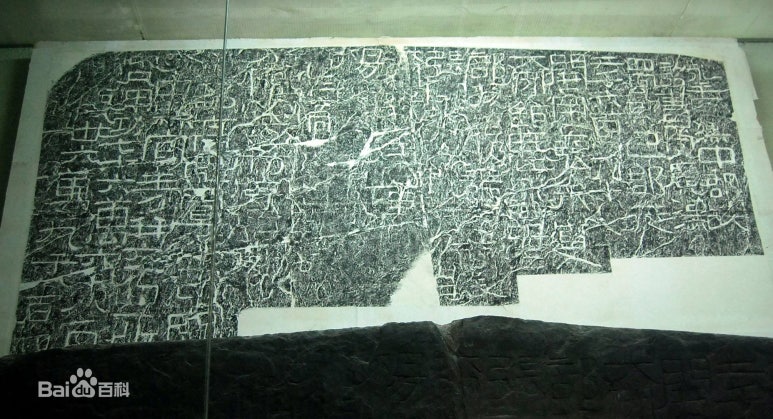

이수도의 역사는 한 대의 磨崖(마애)석각에 남아 전하고 石門頌(석문송)이 기록된 것으로 동한의 한중태수 왕승이 석문개착의 공로를 자찬한것으로 서예가치가 높은데 석문은 동한초에 시작되어 현애초벽 격류심연의 지형을 각고의 노력으로 완공한 것을 기록하는데 愁苦難言(수고난언)이라 했다.

이공사후 절벽의 잔도로 행인들은 조마한 마음으로 지나지만 창통후 사람들은 너무나 기뻐해 공이 커서 기록으로 남긴다고 한 것이다.

사마천은 사기에서 농촉의 貨物(화물)을 논하며 촉지의 물산풍부와 토지의 肥沃(비옥)으로 상인들은 秦隴(진롱)과 파촉간의 협착한 商道를 개착하여 촉지의 희귀한 물산을 운반했다고 전한다.

청대의 재자인 팽단숙은 아슬한 잔도를 통해 많은 화물을 날라 보는이를 놀라게 한다고 기록하였다.

도로는 좁고 행인들은 많아 서로 요령을 울려 경각시키는데 부딪히지 않을려는 것이다.

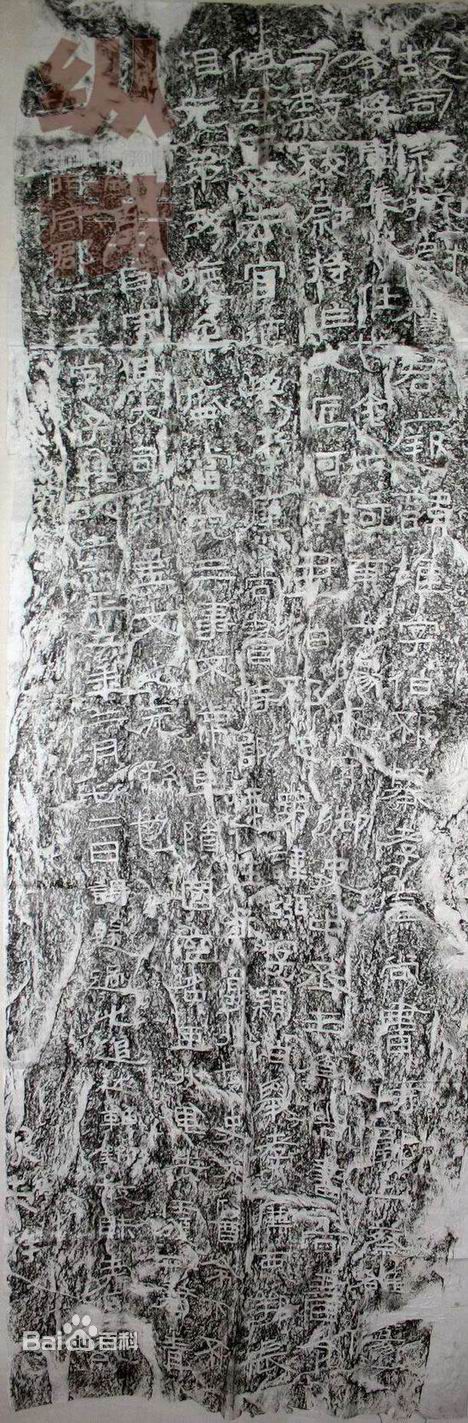

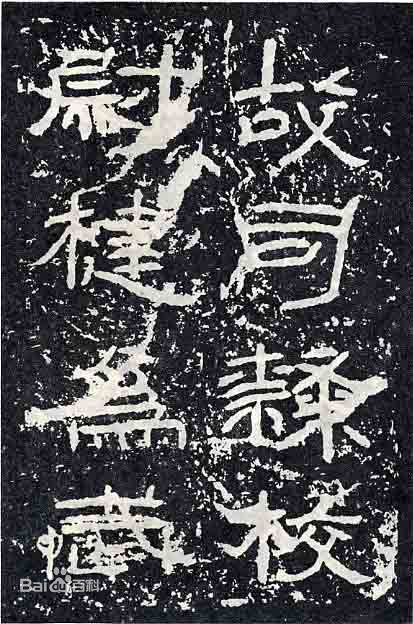

섬서 略陽현의 영암사에는 8백여년전의 송대비각이 숨겨져 儀制令碑라 한다.

비문에는 賤避貴 少避長 輕避重 去避來라 하여 촉도상의 백성들은 관원에 먼저 양보하고 노인에 길을 양보하며 가벼운 화물을 가진자는 무거운 짐을 진자에 양보하고 성을 나가는 자가 드는자에 먼저 양보하라는 내용이다.

의제령은 송대조정이 각주현에 示達(시달)한 명령으로 교통법령인데 핍측기험의 촉도에 고대전통도덕의 교통규범으로 아주 중요한 사항이었던 것이다.

중국의 차엽은 서남에서 기원한 것으로 명대 대학자 顧炎武(고염무)는 일지록에서 진인들이 촉을 얻은후 차를 마시기 시작했다고 한다.

진인들은 금우도를 통해 촉을 멸한후 촉지의 음차습관이 중원에 전해진 것으로 사천의 몽정산은 문자기록으로 남은 인공차의 기원지로 2천수백년전 서한시에 생산되는데 당대에 이르러 촉의 차엽 정염 비단인 촉금등 화물이 제국의 경제를 支撑(지탱)하는 반벽강산의 砥柱(지주)가 된다.

성도의 왕건묘는 영릉이라 하는데 오대시기 전촉의 개국황제로 묘실안의 석각조상은 기예의 정잠이 대단하여 중국의 역대제왕능묘중 진용전사로 보기드문 걸작인데 전촉은 승당구제로 사회안정으로 국력최강의 왕조로 농상장려등 리민국책은 생산력을 비약적으로 증가시켰다.

잠총과 魚鳧(어부)는 전설중의 촉인들의 왕으로 백성들에 잠상과 물고기잡는 요령을 전한 제왕으로 신으로 모시는 대상이다.

전설은 잠총이 청의를 입고 종상양잠을 가르치는데 촉지의 경제동맥으로 촉인들은 그덕을 기려 청의신이라 하고 주로 활동한 지역을 청의강이라 한다.

촉지는 중국상잠의 기원지로 저명한 촉금은 춘추전국시에 흥하고 사부대가인 양웅은 촉도부에서 촉금의 우량품질과 가격의 昻貴(앙귀)함을 말한다.

삼국시기에 촉금은 촉한의 방대한 군비를 부담하는 내원이 되는데 제갈량이 대량으로 생산하게 장려한 것이다.

당대에는 촉도를 통해 서남비단길이 생겨 당의 대외무역중 가장 중요한 물자의 하나가 된다.

대만 고궁박물원의 蜀素帖(촉소첩)은 중국서예사상 중요한 작품으로 북송의 서예가 미불의 작품인데 촉소는 북송시 사천의 명산품으로 絹綢(견주)라 한다.

촉소는 미불의 눈에 띄어 후세에 알려진 것으로 상득익창이며 진귀한 묵적은 문명의 빛을 더해주고 있다.

川蜀(천촉)지역은 자고로 하류가 많아 1954년 사천 광원일대에서 2천수백년전 전국시기의 船棺葬(선관장)이 발굴되는데 학자들은 파촉의 하류가 많아 작은배가 교통용구로서 사용된 것으로 연강이거의 선민들은 독특한 장속으로 선관장이 생겨난 것이다.

장강상유의 최장하단인 사천성과 중경지역에 산재하여 천강이라 부르고 육로로는 바다로 향해 奔流(분류)하는 장강은 출천입촉의 중요한 통로로 광의로는 촉도의 중요부분이다.

당대시인 진자앙은 度荊門望楚라는 시에서 巫峽已相去遙遙 家鄕更遠隔重山이라 하여 이역풍광에 보고 또 돌아보았다 한다.

遥遥去巫峡,望望下章台。

巴国山川尽,荆门烟雾开。

城分苍野外,树断白云隈。

今日狂歌客,谁知入楚来

고로의 촉도는 간난한 천산월령으로 혈맥처럼 파촉과 중원을 緊密(긴밀)하게 연결하는데 차마 차염 비단무역으로 촉도의 연선에 경제번영을 가져온다.

송대에 이르자 성도는 국내에서 강소성 양주다음의 경제발달지역이 되어 송사.식화지에는 하동(산서)의 부자들이 천촉으로 와서 정착했다 한다.

중국고대에는 철제전폐가 장기적으로 사용되었는데 철전의 문제는 중량이 무겁고 가치는 저하하여 송대사료에는 성도에서 포를 한필 살려면 철전이 양만근으로 250근에 달하였다 한다.

대략 천년전 북송초에 交子(교자)포호라는 점포가 생겨나 성도가두의 상인들은 무거운 철전을 점포에 두고 금액이 확정된 한 장의 楮紙(저지)를 철전을 대체하여 교역을 시작한다.

송사에는 촉용철전이 가지고 다니는 것이 번잡하여 저권을 발행하여 대체했다고 기록한다.

그래서 세계최초의 지폐인 교자가 생겨난 것으로 촉도난이 만든 조화이다.

5백년이 지난 1661년 유럽에서 최초의 지폐를 스웨덴이 발행하게 된다.

촉도의 경제번영은 연선의 인구증가를 가져오고 수서나 구당서의 기록은 촉지는 수말에 편안일우로 인구가 증가하고 내지의 백성들이 대량으로 피난을 왔다 한다.

당대 정관연간에 이르러 사천지구의 인구밀도가 전국에서 가장 높아 많은 성진들이 촉도의 번영으로 세워진 것이다.

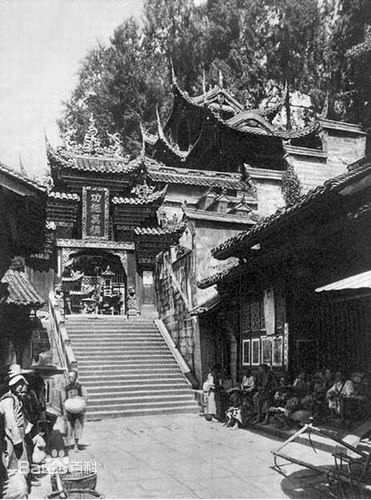

그중 소화고성은 4천년 역사로 2244년전 현성으로 승격한 곳인데 파촉에서 최초의 현이 된다.

고성은 천촉이북이자 진령이남으로 금우고역도변으로 가릉강 백룡간 수도가 만나는 지점으로 매일 2만여명의 유객들이 모여드는곳이다.

동문은 瞻鳳(첨봉)문이라 하는데 삼국연의의 葭萌關(가맹관)으로 전국유일의 관과 성이 동시에 만들어진 곳으로 해자도 갖춰진 곳이다.

고촉도 금우도가 지나는 곳으로 금우도는 서문을 지나는데 청광서2년 1876년 정보전이 산동순무에서 사천총독으로 轉任(전임)하는데 조부가 소화지현으로 근무한바 있어 금우역도의 요충으로 말을 팔거나 정부관원들이 말을 바꾸어 타던 곳이다.

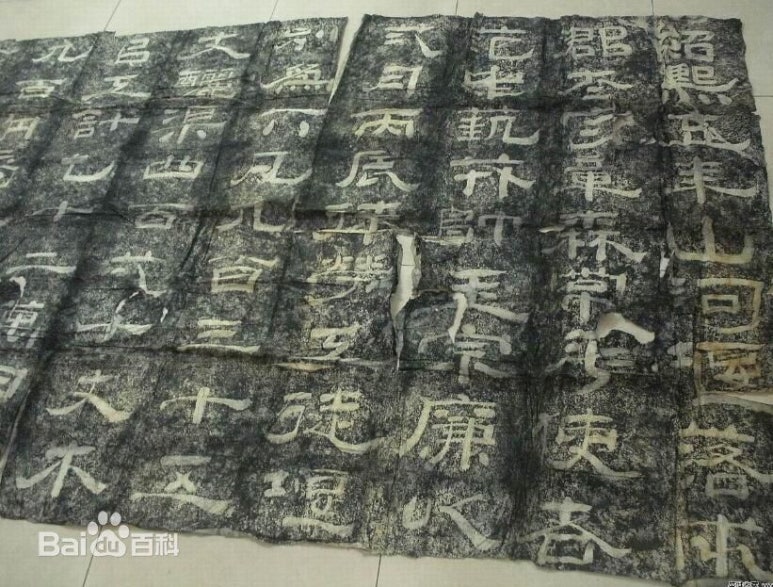

비용은 백성들이 분담하는 것이었는데 정보전의 조부는 현상을 바꾸려 시도하는데 실패하여 정보전이 赴任(부임)후 논밭을 富豪(부호)들이 사게하여 공동모금하여 조식으로 일체의 경비를 부담한다.

그래서 백성들의 침중한 부담을 줄이게 되어 백성들이 석비를 세워 기념하는데 소화지현이 撰(찬)한 것으로 공적을 새겨 놓았다.

비석은 관아의 정문에 세우는데 丁保禎은 촉에서 10여년동안 치적을 남기고 궁보인 태자태보가 되어 전근한다.

川菜(천채)중 감자떡과 계육 말린고추 땅콩등 식재로 튀긴 채효를 궁보정이라 하는데 명채의 제작은 정보정이 만든 것이라 한다.

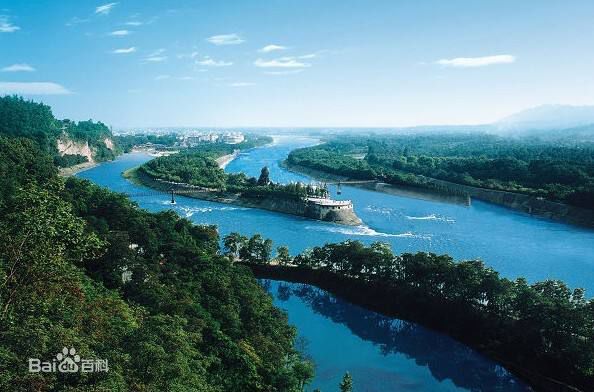

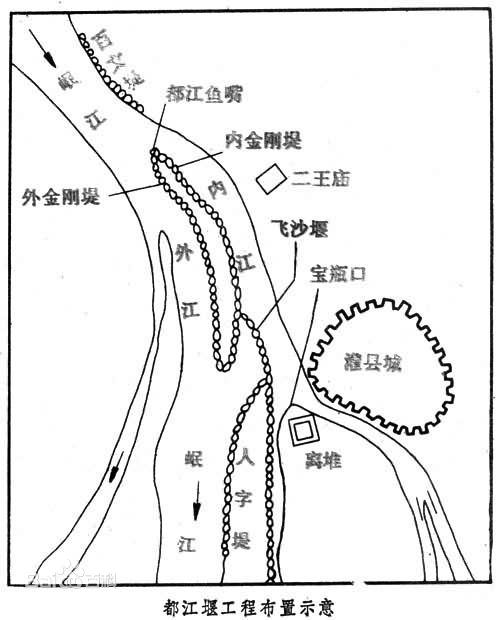

2천년전 이빙부자가 만든 금우도상의 도강언은 백대를 이어 澤彼蒼生(택피창생)하고 미창도상 소하가 달아래 한신을 뒤쫒던 길로 한신은 류방을 도와 한제국을 개창한다.

27자의 遠涉帖(원섭첩)은 제갈승상이 포사도를 따라 조위토벌로 충의지심을 보여준 것을 서성인 왕희지가 남겨 선현에 대한 존경을 표한 것이다.

대당개국후 19세의 현장이 자오도를 거쳐 성도에 와 대자사에서 受戒(수계)를 받고 서행하여 구법지로에 나선다.

당현종은 양귀비를 위해 신선한 여지를 가져오려 촉도에 말이 달려 여지도로 대당의 쇠락을 가져온다.

--------------------------------------

중국 연변대학교 교수

매일경제 MBN 중국 경제문화 연구소장

박기수

'한시' 카테고리의 다른 글

| 慨世歌/蘇學燮,(1856~1919) (0) | 2019.12.13 |

|---|---|

| 和盧侍御通塘曲 (0) | 2019.12.13 |

| 環肥燕瘦/http://blog.naver.com/misulmun94/192258913 (0) | 2019.12.12 |

| 孫莘老求墨妙言詩-蘇軾/http://blog.naver.com/misulmun94/192258913 (0) | 2019.12.12 |

| 금령정조(金令情潮)의 詩/http://cafe.daum.net/cmurim/kZgC/74 (0) | 2019.12.07 |