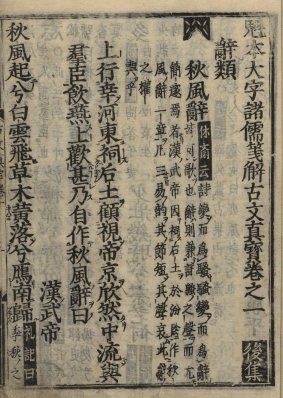

추풍사(秋風辭)-한무제 유철(漢武帝 劉徹)

천자가 하동에 행차하시어

지신에게 제사 지내고

서울을 돌아보며 기뻐하셨다

중류에서

여러 신하들과 주연을 베풀었는데

천자께서 매우 기뻐하시어

스스로 추풍사를 지으셨거늘

,

) -->

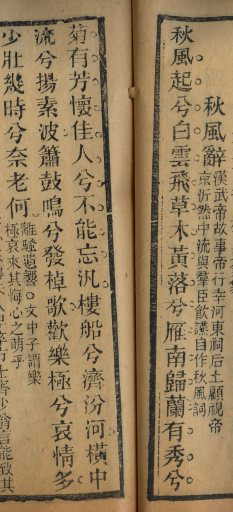

가을바람 일어남이여, 흰 구름이 날리도다

초목이 누렇게 떨어짐이여, 기러기가 남쪽으로 돌아가도다.

난초에 빼어난 꽃이 있음이여, 국화는 향기롭도다.

아름다운 사람 생각함이여, 잊을 수가 없도다.

다락배를 띄움이여, 분하를 건너도다.

강물 가운데를 가로질러 감이여, 흰물결을 날리도다.

피리소리 북소리 울림이여 뱃노래를 부르도다.

기쁨과 즐거움이 극진함이여, 슬픈 생각이 많도다.

젊음이 얼마이겠는가! 늙는 것을 어찌하리오!

) -->

上幸行河東 상행행하동

祠后土 사후토

顧視帝京欣然 고시제경흔연

中流 중류

與群臣飮燕 여군신음연

上歡甚 상환심

乃自作秋風辭曰 내자작추풍사왈

) -->

) -->

秋風起兮白雲飛 추풍기혜백운비

草木黃落兮鷹南歸 초목황락혜안남귀

蘭有秀兮菊有芳 란유수혜국유방

懷佳人兮不能忘 회가인혜불능망

泛樓船兮濟汾河 범루선혜제분하

橫中流兮揚素波 횡중류혜양소파

簫鼓鳴兮發棹歌 소고명혜발도가

歡樂極兮哀情多 환락극혜애정다

少壯幾時兮奈老何 소장기시혜내로하

) -->

----------------

) -->

사(辭): 漢代 以後의 ‘辭賦’라는 文體로 굴원(屈原)의 『이소』(離騷)에서 비롯된 것이다. 사물에서 느껴 일어나는 자기의 사상 감정을 운문(韻文)으로 직서(直敍)한 것이다.

후토(后土): 土地神

분하(汾河): 산서성에서 황하 중류로 흘러드는 황하의 지류

懷佳人兮不能忘 (회가인혜불능망) : 이부인을 그리워하는 것을 말함

도가(棹歌): 뱃노래. 주가(舟歌), 도가(櫂歌) 노 도.

------------------

한무제가 하동에 순행하여 토지신인 후토신에게 제사를 지내고, 서울을 돌아보며 기뻐하면서 강 중류에서 군신들과 더불어 연회를 했는데 갑자기 흥에 취하여 스스로 추풍사를 지었는데 인생 무상과 늙음을 한탄하고 있는 작품이다. 그 속에 등장하는 '이부인'에 대한 그리움을 통해서 절대 권력자인 황제도 사랑하는 이를 그리워하는 솔직한 마음이 읽는 이로 하여금 사랑 앞에서는 다 동등하다는 것을 보여 주고 있다. 특히 여기서 '이부인'은 한무제와 더불어 유명한 일화를 많이 남긴 여인으로 등장하는데 그는 '홍안의 절대미녀 이부인(紅顔絶代李夫人)'으로 알려졌다.

) -->

그리고 창기 출신인 이 부인은 한무제를 두고 사랑 싸움을 하는 진황후(陳皇后)와 이부인(李夫人)의 시기와 갈등을 그린 연극 '한무지련(漢武之戀)'의 주인공이다. 이부인과 한무제가 인연이 맺어진 것은 그의 오빠 '이연년'에 의해 이루어졌는데 그는 어느 날 한무제 앞에서 춤을 추며 이런 노래(詩)를 불렀다고 한다.

) -->

北方有佳人 북방유가인

絶世而獨立 절세이독립

一顧傾人城 이고경인성

再顧傾人國 재고경인국

寧不知傾國與傾城 영부지경국여경성

佳人難再得 ! 가인난재득

) --> <!--[endif]-->

북쪽에 아름다운 미인이 있어

세상에서 다시 없이 홀로 섰다네

눈길 한번에 성이 기울고,

눈길 두 번이면 나라가 기운다네

성이 기울고 나라가 기움을 어찌 모르리오

다만 아름다운 미인은 다시 얻기 힘드네 !

) -->

) -->

나라를 위태롭게 할 정도의 미인이라는 뜻의 고사성어로 이연년(李延年)이 한무제(漢武帝) 앞에서 읊은 시에 처음 나오는 말로 '한서(漢書)' 에 전한다.

한 무제는 이 노래 소리를 듣고, 과연 이러한 여인이 있는지 물었다. 곁에 앉아 있던 누이 평양공주는 이연년의 누이동생(李姸)이 바로 그러한 미인이라며 귀엣말을 했다고 한다. 한무제는 즉시 그녀를 불러들였는데, 이연년의 노래대로 매우 아름다웠으며 춤도 잘 추었다고 한다. 그로인해 그녀는 창기출신에서 일약 귀부인이 되었고 한무제는 한 눈에 그녀의 아름다움에 빠져들게 되었다고 한다. 이 여인이 바로 이부인(李夫人)이다 이는 전한 무제시 이연년이 자기 누이를 황제에게 바치며 지은 노래(佳人歌)이다. 여기서 경성(성을 기움)과 경국(나라를 기움)이란 말이 나왔다[경국지색 (傾國之色) ]. 이리하여 한무제의 총애를 듬뿍받은 덕에 그녀의 오라버니도 출세를 하게 되었다. 운명의 장난이라고 할까 가인박명(佳人薄命)이라는 말처럼 황제의 총애를 받았던 그녀는 불행하게도 젊은 나이에 불치의 병에 걸려 죽고 말았다. 한무제는 몹시 애통해 하며 그녀를 그리워하였다고 한다.

) -->

이부인은 죽을 때도 황제가 한번 더 얼굴을 보고 싶어했지만 "부인은 얼굴에 화장하지 않고서는 군부에게 나타나지 않는다고 합니다. 오랜 병고로 소첩은 화장을 하지 못했습니다."

하면서 끝내 얼굴을 보여 주지 않았다고 한다.

<이완근과 이학준의 희망의 문학>에서 발췌

---------------

한무제 : 한 세종 효무황제 유철(漢 世宗 孝武皇帝 劉徹, 기원전 156년 6월 30일 ~ 기원전 87년 3월 29일)은 전한의 제7대 황제(재위 기원전 141년 ~ 기원전 87년)이다. 아명은 체(彘)이며 자는 통(通)이다. 경제의 열한번째 아들이며 효경황후 왕씨(孝景皇后 王氏)의 소생이다. 유학을 바탕으로 하여 국가를 다스렸으며 해외 원정을 펼쳐 흉노를 크게 무찌르고 남월, 위만조선 등을 멸망시켜 당시 한족 역사상 두번째로 넓은 영토를 만들어 전한의 전성기를 열었다. 위만조선을 멸망시키고 요동지역에 한사군을 설치하기도 했다. 진 시황제·강희제 등과 더불어 중국의 가장 위대한 황제 중 한 사람으로 꼽힌다.

) --> ------------------

'한시' 카테고리의 다른 글

| 이덕옥/음정사 (0) | 2019.12.14 |

|---|---|

| 秋美哀歌靜晨竝-金炳淵 (0) | 2019.12.14 |

| 慨世歌/蘇學燮,(1856~1919) (0) | 2019.12.13 |

| 和盧侍御通塘曲 (0) | 2019.12.13 |

| 蜀道難(촉도난)/연변대.박기수 (0) | 2019.12.12 |